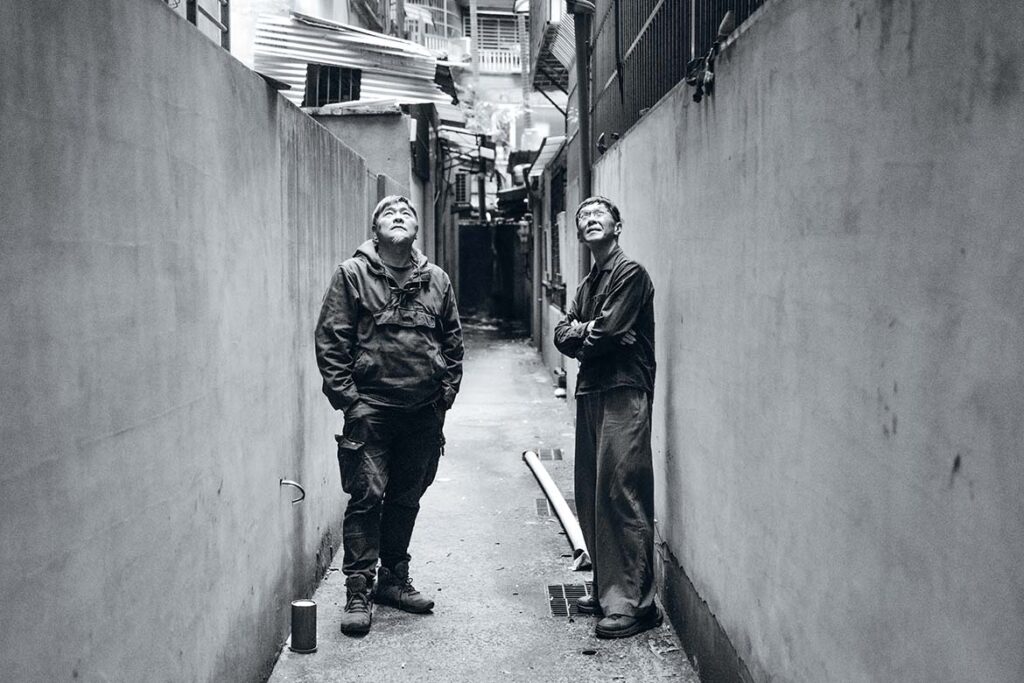

劉振祥的攝影,林生祥的音樂,逐漸被台灣人視為「時代的影像」、聽成「時代的聲音」,慢慢進入了台灣人的集體記憶裡。二人都經歷過社會運動的洗禮,因此格外耳聰與目明。多年以後回顧,青年時代的際遇,細細咀嚼,緩緩沉澱,即使重拾電影劇照、嘗試電影配樂,雖屬配角,但創作力仍像主角一樣年輕。

劉振祥

一九六三年生,資深攝影工作者。二十歲舉辦首次攝影展,開啟終生與攝影結合的職涯。一九八七年起,專注於表演藝術紀錄和電影劇照拍攝,多次舉辦個展並參與國內外聯展,作品獲美術館典藏。一九八〇至一九九〇年代任職於平面媒體,見證並記錄臺灣社會運動與民主化進程,捕捉抗爭現場的人性情感。攝影界前輩張照堂曾形容其風格如「八眼蜘蛛」。

林生祥

美濃山下歌手,創作主題圍繞著土地、環境與城鄉關係,善用臺灣傳統音樂資產,融合西方節奏,並改造月琴、三弦樂器,成為臺灣獨特的新民謠實驗樂種。拿過九座金曲獎(其中拒領了二座)、十座金音獎、一座台北電影獎、二座金馬獎。走唱天涯,行腳歐、美、亞洲;在生活裡寫歌、唱歌、養小孩。

Soulmate POP QUIZ ↘

Q 兩位對彼此作品裡印象最深刻的一件作品是什麼?

劉振祥:第一次與生祥合作時的專輯《菊花夜行軍》。

林生祥:振祥為我母親在美濃東門樓拍攝的照片。

Q 如果生祥老師要為振祥老師的攝影作品配上一首歌曲,會是哪一首呢?或者,會選擇哪一種曲風呢?

林生祥:在即將上映《民主之眼》裡,我已經為振祥配樂了:單純一把月琴彈奏,自由拍,而且取了《菊花夜行軍》裡客家山歌的元素。

Q 如果振祥老師要為生祥老師拍攝一張肖像照,會想選擇哪裡作為背景、大概會採取怎樣的光影呢?

劉振祥:當年為《菊花夜行軍》拍照時我已經拍過生祥在菸樓裡彈奏月琴的照片了。如果再拍一張,我想拍生祥種白玉蘿蔔。

Q 若能交換彼此靈魂的一部分,最想擁有對方哪一項能力或特質?

劉振祥:當年為《菊花夜行軍》拍照時我已經拍過生祥在菸樓裡彈奏月琴的照片了。如果再拍一張,我想拍生祥種白玉蘿蔔。

音樂人林生祥,攝影師劉振祥,二人因為《菊花夜行軍》專輯而在美濃相遇,已是多年老友。對於彼此的理解,似乎仍與菸樓相連。

當年在拍攝專輯平面攝影之前,劉振祥反覆聆聽demo,待親身來到美濃一趟,「我那時發現生祥這個人與他的音樂,都是從土地裡長出來的,與土地的連結非常深刻,而且體現了美濃的生命史,令人驚奇。」

林生祥對劉振祥的印象則是「一群人擾攘工作時,有一個人在旁邊、安靜地把事情都做完」。生祥還由此注意到了攝影的身體性:「除了厲害的眼睛與按快門的手指,要拍攝時腳就立刻下去了,膝蓋好強壯。」

兩人也回憶起,當年林董(生祥母親的外號)餵豬餵一半,騎摩托車來東門樓讓振祥拍攝的那幀照片,在《菊花夜行軍》十五週年時加入了生祥的女兒,原址原位讓劉振祥再拍了一張。 十五年的尺幅,也讓兩位在創作上有了微妙的轉變。

生祥大學時聽社運前輩說街頭,很羨慕振祥以攝影見證了風起雲湧的八〇年代,「我都沒遇到(笑)」。然而,大學畢業服完兵役,生祥就毅然回鄉參與了美濃反水庫運動。「這是彌足珍貴的經驗,那時跟著鍾永豐在美濃四處跑、到處拜訪,發現做社運的一個特點:在很短的時間內,遇見不同人物各式各樣的臉」。比如在田裡圈養販售蛤蟆的里長,比如黑道出身的地方政治人物,客廳牆上掛了一幅後現代主義抽象畫,「看起來很像兩隻泰國蝦我就買啦」,生祥對這位「以自己的美學框架去觀看繪畫」的民意代表記憶猶新, 後來發展成《我庄》裡的〈阿欽選鄉長〉。「臉孔表情、說話氣口、身體姿態,讓我建立了一個社會角色的分類檔案庫,這對我的創作很有幫助,當我想要講某一類人物的故事,腦海自然浮現形象,我就知道音樂該怎麼下了。」

談起社運就興高采烈、回味無窮的生祥,忽然嗓音一轉,「不過,這幾年我變得很安靜,不太在臉書發言,也不太出外演講了。」一方面,祖父母過世,父親過世,林董在田裡摔倒骨折,也有摯友離世,「這個過程裡發生了很多事,包括不少傷心事⋯⋯。」個人生命史的河流悄悄遷移了河道。另一方面,「社群網路上不好的事物不斷被放大,於是我有意識遠離社群;我想,我還是傾向於類比(黑膠唱片),很不數位(串流音樂)。」但生祥仍對近年政治動盪有感:「從前音樂人政治表態比較少,現在勇於參與政治的音樂人愈來愈多了,所以我覺得可以比較安靜了。而且,社運其實也是一個舞台,我有點年紀啦,舞台應該要讓給年輕世代了,換人上去啦。」所以,在青鳥運動現場,生祥婉拒上台,推搡著裝咖人樂團的主唱,「張嘉祥你上去啊」。

劉振祥也同樣從社運獲得了養分,「當年因為報社工作而上街頭拍照,遇見不同類別的人因為共同理想而相聚,也讓我慢慢認同了運動理念。」振祥倍感幸運的還有:「站在歷史的一個轉折點上,觀察了那個時代,見證了人民的期待如何透過人民的爭取而得以慢慢實現。」不過,劉振祥也並不是一個被社運與時代捲進去所以才拿起相機的人,「拍照本來就一直是我的興趣,即使沒有工作任務,我也會去現場拍、到處拍,拍了也不見得會發表。」中正廟裡那一張巨幅照片, 當年其實也沒有發表,直到近年轉型正義工程啟動,它才第一次公開面世:那是黃信介(信介仙)的背影,他正面對著廣場上的人民、慷慨激昂地演講的照片。

直至今日,劉振祥還是隨時一台相機四處拍照,比如青鳥行動的現場,「本來以為可以退了,但現在還是要站出來。」面對三一八運動以來社群媒體流轉的大量手機照片,劉振祥發現了攝影與運動之間關係的改變:「不同於紀實攝影傳統的非立即性以及持續性(時間拉比較長),隨著手機發展,旁觀者與介入者的界線愈來愈模糊,在社群媒體發了一張運動現場的照片,就可能會影響運動,非常的即時。」

伴隨當代攝影從「紀實」到「即時」的轉變,近日出版的攝影集《風塵前後》裡,劉振祥八〇年代參與台灣新電影側拍工作時的「劇照」,本來是電影的「附屬」或「配角」, 也隨著影像觀念或視框的典範轉移,也開始被視為獨立的「作品」、創作性的「主角」:「我會捕捉能夠呈現電影核心的主視覺畫面,它和戲本身可能沒什麼關係;或者,我也會重新建構一些並不存在於、也不對應於劇情的畫面,它可能是衍生出來的氛圍、人物之間的關係。」

劉振祥劇照作品這種「相對獨立的創作性」,也在生祥的電影配樂作品裡鮮明展現——這發生在「鍾孟宏電影宇宙」裡。從《停車》到《餘燼》,劉振祥與鍾導合作多年,「正因鍾導對平面攝影要求嚴苛,所以他對劇照師非常尊重;他從不要求我跟著電影走,而是希望劇照師看見導演沒看到的事物。」生祥從《一路順風》的插曲〈言午許〉開始與鍾導合作,「鍾導也是美濃客家人,他是耳朵很好、品味很好的樂迷,收藏很多黑膠;需要配樂時就從平日累積的檔案夾裡,尋找參考音樂,丟給我。他要求的配樂時間點非常明確,效率很高。」即使生祥謙遜認為配樂就只是「為導演服務、為電影服務」,但他為《大佛普拉斯》製作的配樂卻也自成一張獨立的、自身完滿、獲得獎項肯定的精采專輯。

生祥說,「在我的朋友分類檔案庫裡,鍾導自成一類(一個人沒有同類?),很有才氣,拍得很好可惜票房未能達到預期(笑),但他仍然勇往直前。」劉振祥補充:「鍾導不太管外界,也不討好觀眾,一路走來始終如一。」事實上,於我而言,三位都是如此。

採訪撰文|陳平浩

影評人。桃園台灣人,一九八〇年生。近年關注:電影作為藝術與技術,影像的政治,電影與當代藝術,台灣電影史的重探。評論散見《放映週報》、《破報》、《紀工報》、《國影本事》、《電影欣賞》等刊物。

攝影|林昶志