在陳宗暉這部《我所去過最遠的地方》散文中,高度凝鍊類詩,印象寫意暈染。他模糊聚焦皮肉下血淋淋的部分,反倒試著轉頭指向另一種記憶點,例如漸進式停藥後,睡與醒的不固定周期,能分配的時間如此有限。但筆端遊蕩到過早甦醒的另一種記憶點──「凌晨四點是什麼?可以聽見小鎮的羊奶送貨員把新鮮的玻璃瓶放進隔壁鄰居的專用箱裡,玻璃瓶碰撞玻璃瓶發出清脆的音樂,我的凌晨四點從此變成玻璃瓶身碰撞的音樂。」(〈我所去過最遠的地方〉)幾乎整本散文都能見到這類高明的轉化,輕手輕腳地引領讀者側身電影場景,不知不覺就得以扮演起不屬於自己的人生。

「操場跑道總是必須逆時針跑,逆時針跑到一個神奇的里程就可以在途中逆轉時間。」寫小說操作虛構技藝,逆轉時間是常見本領;換裝移入日常,逆轉時間的想像過程卻會飄著感傷的氣味,像是尿液中的類固醇,體內的疾病。

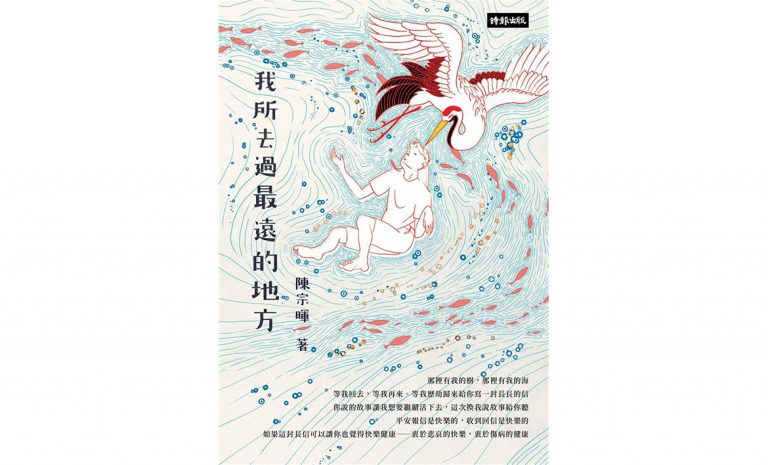

在叢病比野草還多的當前,任何人的生活生存被意外狠銳夾藏病症,大概不意外。然而,當所有殘虐細胞血液的經驗不停摩擦生熱,肉體受苦的範疇之寬,只能以傷口覆蓋傷口,這樣的經驗又該如何述說,是不是宛如只有自己去了一個足夠遠的所在?逃離般遠行,歸來之際卻沒有奧德賽式的故事,能說的對其他人來說都過於陌生,「日子有時一望無際,有時卻又感到來日無多」般纍纍矛盾。在陳宗暉這部《我所去過最遠的地方》散文中,高度凝鍊類詩,印象寫意暈染。他模糊聚焦皮肉下血淋淋的部分,反倒試著轉頭指向另一種記憶點,例如漸進式停藥後,睡與醒的不固定周期,能分配的時間如此有限。但筆端遊蕩到過早甦醒的另一種記憶點─「凌晨四點是什麼?可以聽見小鎮的羊奶送貨員把新鮮的玻璃瓶放進隔壁鄰居的專用箱裡,玻璃瓶碰撞玻璃瓶發出清脆的音樂,我的凌晨四點從此變成玻璃瓶身碰撞的音樂。」(〈我所去過最遠的地方〉)幾乎整本散文都能見到這類高明的轉化,輕手輕腳地引領讀者側身電影場景,不知不覺就得以扮演起不屬於自己的人生,而關於悲劇或悲傷的遭遇也變得不那麼具有實質傷害性,一如陳宗暉曾從公車迷口中得知,「先經過金崙再去金崙,這才是全程。」所以他曾逃逸的,必須「逆時針再回去那個災後現場,去牽起那個抱膝蹲下的我,去搖醒那個以為投擲出去的手榴彈已經爆炸所以趴下尋求掩護的我。我想帶他回來現在。」(〈我所去過最遠的地方〉)折返與迴轉,都於常識以為的最後一站之後,創造了下一站。因而,這本散文集鎮定地在讀者面前呈現「共病生活」、「帶病旅行」與「後病時光」,均交叉溯回、岔出,共感世界震波與漣漪,不知疲倦地跟「凝固但仍緩慢移動」的自己說話,以文字跳織生活,似遠又近的存在產生鏈結,譬若己病與母病,像父親的兒子與像兒子的父親,鯨豚與人類,垃圾與資源,跌倒與跑步,陳宗暉筆觸冷靜,以不完全工整的對照性慢慢旋深讀者的閱讀經驗,且屢屢使人眩暈欲淚,因為埋藏其中的願望可談不可及,像是對註生娘娘祈禱一則嶄新的,無人這麼許過的願─「求您助我新生,祝我與我重新長大的小孩與少年健康快樂。」(〈只是看起來是一個人〉)因病生出的世界有如另一個,「今天的我是我所去過最遠的地方」,雲遊與離開,復返與抵達,有一半在內宇宙完成,氣力用以和不適共處,有一天說不定能共舞,這是盎然又低沉的散文新旋律,也絕對是打亂讀者呼吸的其中一種方式。

二十世紀三大科幻小說家以撒‧艾西莫夫(Isaac Asimov)曾根據電影《聯合縮小軍》(Fantastic Voyage)重寫成小說,奇想五名美國醫生微縮為幾百萬分之一,透過注射進入科學家體內進行血管手術。這道遠逸科學實證的「縮形術」,想像異曲同工,卻能在陳宗暉的筆下更詩意地窺勘,「他說他隔壁的照射室也有衛星元件正在接受行前輻射測試,他們都在這裡接受衝擊實驗。不停瞄準、不停偵錯,然後倖存下來。接受突變,孕育免疫生態均衡。走出治療室像是剛去過月球,地球上的一個擁抱就會撞傷他。」(〈只是看起來是一個人〉)恆常被苦痛纏繞的狀態,不僅是病者於肉身的記憶與體驗,也可能無意間連結了相似的人,在蘭嶼咖希部灣經營深夜雜貨店但更想積極投身環境教育的阿文,曾為了推廣寶特瓶回收,帶著保力達一個涼台一個涼台喝下去;收拾寶特瓶,又得煩惱壓縮機吃不下這麼多。更重要的是沒錢沒人,永遠補不滿的志工跟永遠收不完的垃圾。自身處境與阿文隱隱相銜,乃為「多樣性的痛苦相逢痛苦,因而突變一個限量的奇蹟。」(〈說垃圾話的朋友〉)疾病反覆襲來,強烈孤身感由於遇見阿文,「放心讓他把我像垃圾一樣撿起來,放進咖希部灣回收」,所以,慢慢恢復嘗試的可能,「一直以來都想做自己,也想珍惜不做自己的時刻。」並非不做自己,而是無法。不過,回憶第一次手術時「害怕到全世界只剩自己一個人」(〈就像分母不得為零〉),唯一使人得以面對「生來,死去;一個人來,一個人去」的事實,乃因一路上「我想保護的生活,終究還是路上遇到的每一個人保護了我。」(〈說垃圾話的朋友〉)

即便如此,生命撞見的死亡,仍似「暗夜裡飛過的烏鴉」這幅象徵─「客廳被金黃色的布簾圍繞,像是來自醫院的病床布簾席捲而來。桌上是媽媽的黑白照片。照片裡的表情,滿懷期待準備要去搭飛機。」(〈我所去過最遠的地方〉)沒有搭成飛機的媽媽,更改目的地,去了死亡。十九年後的媽媽在重組過後,裝在鶯歌骨瓷裡回家。只是,未滿十九年接媽媽回家之前的歲月,陳宗暉描述在媽媽死亡後,作為孩子獨自拆解不知是善意抑或惡意的成長經驗,同學們對於奔喪的誤解,關於節哀順「便」,以及小學老師數學課上做的拙劣比擬,「分母不得為零,就像小孩子不能沒有媽媽。」抽象思維尚未發展完整,記憶細節卻驚人無比的陳宗暉,在一位幫忙開路的同學保護下,使他相信如他這般的小孩終會「邊哭邊笑慢慢長大」,而這條被擠開的通道,擠開惡意,使分母不得為零的童年,不致成空,而是通往。長大後的自己,有機會重新通往失去母親的歲月,承認「最想離開的地方,可能就是以後最想回來的地方。」(〈海邊的小孩〉)地方不見得有形,地方可以是刻意拋棄、未曾贖回的時光。這樣的轉譯,迷人且辛苦。能夠認出旗語的,不論是誰,一角鯨都願意以敏感又脆弱,隨時可能斷裂的長角,接收並發出秘密訊號。

於是,讀者或該如此理解這本《我所去過最遠的地方》──它是作者撈出喧嘩後,秘錄的訊號簿;一般耳朵聽不見,除非曾途經發炎,發作,失去。陳宗暉的散文內核擁有的溫暖像極失傳的技藝,在荒繆如大象席地而坐的世界,永遠可能好不了的出入院輪迴,對抗病症的幽暗戰場,書中不只一次出現健康快樂的字眼,如儀式,遇見的蘭嶼青年也曾說「祝你早日康復」。導演安哲羅普洛斯的電影作品《鸛鳥踟躕》(Le pas suspendu de la cigogne)的一首詩,最後三句是:「您可以給我一個眺望的地方/在海的那方遺忘我吧/我祝您幸福與健康」。祝福如斯,聽來卻仍含辛酸,可幸好只要跟上全馬里程,讀者就會發現執著於跑道與馬拉松賽的作者,此行終站其實是外太空。說起太空與海,人類愚昧無知,一如面對所有病症,土地的病症,文明的病症,心靈的病症。《共病時代:醫師、獸醫師、生態學家如何合力對抗新世代的健康難題》提醒著:「這個世界的健康命運並不只取決我們人類如何過活,而是由這星球上的所有病患如何生活、成長,罹病與痊癒來決定。」動物也會暈眩和罹癌,缺鐵失血的,尚不只是動物,踩在蘭嶼土地,讓人感覺「我在他們受傷的地方徒步,腳底有心臟,欲踩愈感到衰竭,愈踩愈感到抱歉」(〈舊傷〉)為面對這一切,陳宗暉依賴全副準備妥當的跑鞋與跑褲,它們神聖,是生存的後盾,足以緩慢接受各種異常數據組成的,擁有鐵之意志,現在正常的自己。

不好讓渡的疲倦與祈禱,收捲在陳宗暉小心收藏的捷徑裡。脫不下的病史,逆時針跑進藍色的操場跑道,邊跑邊游,一直游到海水變藍。各種質地交會的潮界線,旅行社招牌有著海王星般的藍,藍彷若已是最溫暖的顏色。

誰見證了地球最後的夜晚?只要願意,任何人都可以讓這本散文集擺渡。過此岸,讓乾淨隱匿的文字拯救,自助他助,悄悄隨著敏銳清淡如電影般的文字,歷險一趟所能去過最遠的地方。

《我所去過最遠的地方》,陳宗暉,時報出版

文|陳育萱

彰化人,東華大學創英所畢業,曾於南方蟄居七年,創辦「鼓在文學的風上」偏鄉閱讀服務計畫。目前執教於彰化高中,共同策展卦山力藝術祭,合作地方誌《炯話郎》。著有短篇小說集《南方從來不下雪》、長篇小說《不測之人》,散文集《佛蒙特沒有咖哩》。曾獲時報文學獎、林榮三文學獎、文化部藝術新秀與美國佛蒙特藝術中心駐村作家。詩、散文、小說作品刊載於《週刊編集》、《印刻文學生活誌》、《聯合文學》、《幼獅文藝》與各副刊。