previous post

提到童年,仲慶憶起小時候的趣事。店內工作的職員,會在下課時間走過天橋到對面中國時報大樓樓下娃娃車的接送處,將自己與姊姊接回益豐洋服店內。接下來就是自己的玩樂時間,店裡與中華商場,就成為了自己的武林大道,揮舞著塑膠寶劍騎乘風風火火的三輪小車,仲慶在樓上樓下四處征討巡視。

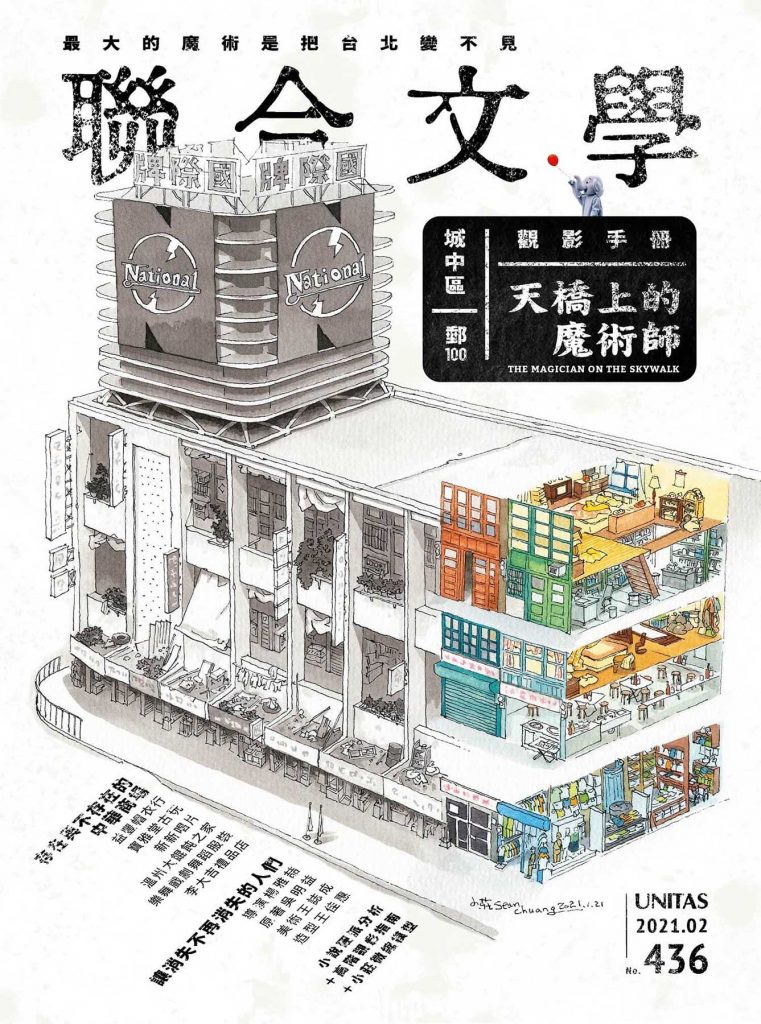

中華商場愛棟一樓26號、28號

現址:台北市萬華區西寧南路72號之1一樓20室

益豐洋服:邱瑞澂

65歲/處女座

邱瑞澂兒子:邱仲慶

34歲/雙魚座

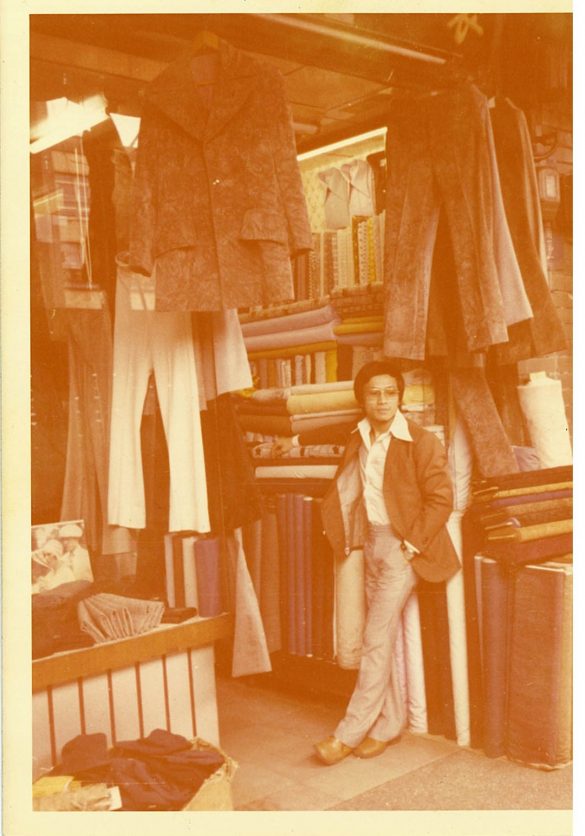

妝點外在的服飾業,在中華商場的年代,引領著風潮與流行。除了學生族群來訂做如《強尼‧河流們》篇章中的阿猴攬客法一樣的衣褲外,益豐洋服老闆邱瑞澂及老闆娘說起時代變遷下的服飾風格,眼睛亮了起來。雙排扣及單排扣是個大學問,扣子也一路從四顆一排,領子較短的時期,發展到現在一顆一排,甚至是整體設計能因應效果調整扣子數目需求的西裝外套形式;二○○四年也曾經流行過長版的西裝外套,略收腰線,加上老闆笑稱像是橄欖球衣的墊肩。

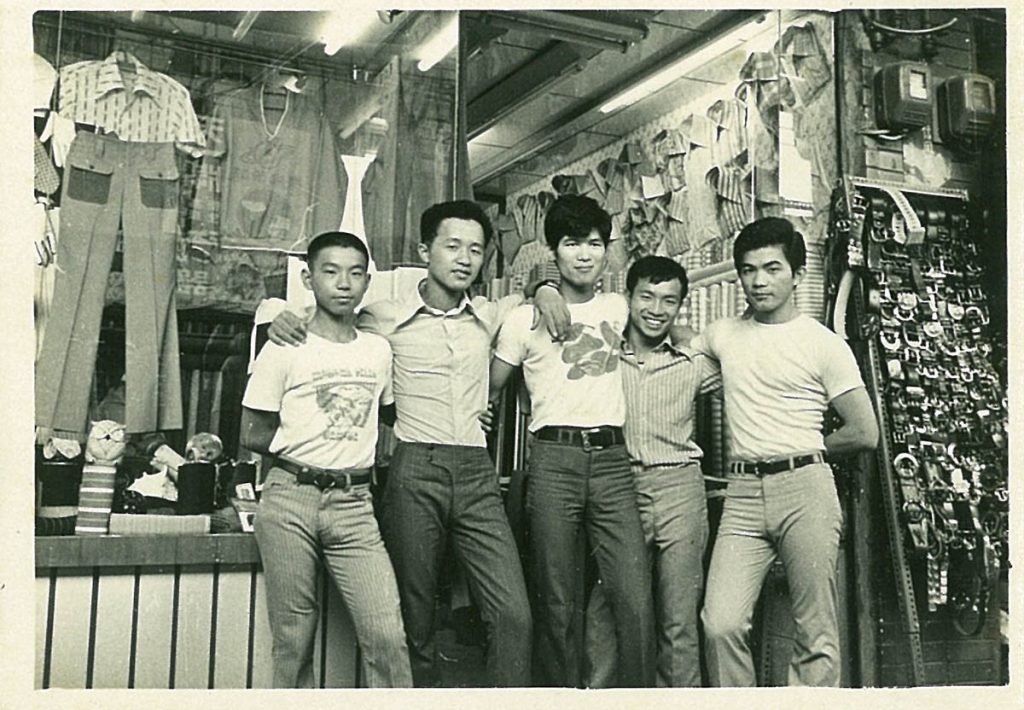

當時還沒有太多國外名牌進軍台灣,各家服飾店的老闆們觀察路上行人的穿著及各時尚雜誌的圖片,依此快速設計並製作出服飾,以此為起點,顧客買回去遂引爆不同款式在社會中流竄變化,改變穿著的景緻。這樣隱藏在店家、商品與顧客之間的流行趨勢,其實很多都是由各家老闆們製作出來的。

邱瑞澂也說,服飾花樣一路從格子、條紋、素面演變,感覺這兩年又開始重新流行格紋;褲子也從喇叭褲、直筒褲,「下面很寬的控巴拉褲」老闆娘接口補充道,「像是農夫穿的那種農夫褲」,到後來也有胡瓜主持穿的打褶「泡褲」,流行總是持續變化。店內常有藝人明星來訂做服裝,甚至長期合作習慣了,常有藝人請老闆將做好的西裝直接送往拍片現場試衣上戲。他們補充,製作的西裝外套有許多是以兒子仲慶的身材作樣板製作的。

邱仲慶回想小時候,父親是從家族經營的製帽事業轉做西服,怎麼做帽子?例如當時學生戴的大盤帽跟軍官帽,帽子上方是平的,那是用旁邊塑膠管及裡面的鋼絲在裡面撐起來,外面再用布圈起,形成立體的空間;母親則是做成衣店,後來結合兩人的店面與專業,益豐帽衣行逐漸成型。

家中在邱仲慶高中時開始轉做西服,邱瑞澂慢慢學習西服的經營,到了一九七五年前後,稍微能了解西服的製作方式,開始能夠獨當一面,店名也正式轉為現今的益豐洋服。那時每逢過年,店裡可能要做一兩百套,不過能做到這麼大量的服裝訂單,一方面也跟當時的人心有關。「那時候的人比較單純,不會有這麼多的要求」而客人上門,也大多信任店家的推薦。

這樣的生活記憶隨著中華商場經營模式的變遷,慢慢消逝。「現在人潮比較多,如果沒有捷運坐的話,可能會很不方便。」說到鐵路地下化、中華商場的拆遷,兒子仲慶附和道:「中華商場拆遷那時候,報紙和媒體寫著中華商場是都市的毒瘤。但當地居民跟商場,並不會覺得自己從小生活的空間與回憶是所謂的毒瘤。」

往兒時記憶探尋,竹棚屋的時期,老闆大概才一兩歲。那時候的火車靠蒸氣行駛,來拜訪暫住的親戚可能會有點住不習慣。火車來的時候,「你會感覺到空氣不是清新的。」而眼前的景象,會有火車煙霧飄過,記憶中的棚屋有些迷濛,瀰漫著火車的蒸氣與煙霧。過往的回憶,消逝的風景,邱家人不是坐在火車裡的過客,眼前的景致卻不斷的變動著,從竹棚屋、中華商場大樓、鐵路地下化、商場拆遷、店面更動,相熟的鄰居店家,也都跟著安置措施移動到不同的地下街,最遠甚至到了東區的地下街。

提到童年,仲慶憶起小時候的趣事。店內工作的職員,會在下課時間走過天橋到對面中國時報大樓樓下娃娃車的接送處,將自己與姊姊接回益豐洋服店內。接下來就是自己的玩樂時間,店裡與中華商場,就成為了自己的武林大道,揮舞著塑膠寶劍騎乘風風火火的三輪小車,仲慶在樓上樓下四處征討巡視。家中的生意忙碌,有時候忙起來,家人沒有時間陪著吃飯,自己跟自己玩耍的仲慶,居然有一次把水銀電池塞進了鼻孔裡面,還好有被家人發現,把電池從鼻孔中搶救出來。對孩子來說,這個武林大道,果然也不是這麼好混的!

訪談的尾聲,老闆瑞澂翻出幾個年湮代遠的小物件:以木片製成的燙金名片,以及傳承自父親做帽子時的鐵製圓餅狀物件,「這個應該是鍛敲用的吧?」瑞澂及仲慶不太有把握的看著有點磨損掉字跡的這個物件,上方依稀可以辨識出海軍、學校等字樣。攤開時代變遷下預留的縫份,現在益豐洋服又再悄悄地舒展開了摺痕內裡。火車開過中華路,但這次,煙不會再吹進竹棚屋內,這條交通的巨獸,在地下潛伏著,載運著不同的人事物,前往下一個世代。

採訪撰文|林佑運

一九八六年生,藝文行政工作者,太陽天秤的月亮射手雜食派,什麼都想再多看一點點。

攝影|安比

圖片提供|邱仲慶