關於吳明益《天橋上的魔術師》,特別是該書描繪的時光記憶,或許專屬於如今早已經離散的「中華商場二代居民」──如果中華商場這樣諸行業東拼西湊、其住民來自天南地北的都市一隅,真可以稱為某種「故鄉」的話。儘管這本小說筆法流暢,還洋溢著半是感傷半是迷惘的迷離情調,但說起來,本書的題旨一如魔術師戲法,好像差點就要識破什麼,細思還是霧裡看花。

也許其中一種解讀可以是,從那位貫穿各角色兒時回憶的神秘人物「天橋魔術師」的不經意告白開始。總是戴著一隻並不精良義眼的魔術師,棲身於商場頂樓的霓虹管招牌下,平日就在連接商場的天橋走道上販賣廉價魔術道具。有那麼一次兩次,這男人願意露一手真正的「魔術」,比如,告訴逃家孩子還有一層「所有人看不見你」的九十九樓可以庇護,或者隨手剪下,不需任何操縱,卻可以對觀眾鞠躬跳舞的小小紙片人。

在第一個短篇〈天橋上的魔術師〉,孩子在天台的臨時居所遇見了魔術師,然後這個總是讓人懷疑有讀心異能的男人透露:「我住在這裡……不過有一天,我會離開這裡」。在資本主義發展的歷史道路上,中華商場的未來將被勢不可擋的結構性力量剷除,由此,商場的命運,一如所有微妙朦朧時刻、神秘奇幻力量,都必須乖乖遜位於社會進步。

所以,趕在眷戀慢慢蔫萎之前,提前轉身告別,或許就是這本看似魔幻寫實但未必通向神秘體驗的都市漫遊者寓言,其中一個不該被忽視的線索。

在小說中,自願告別的從來不只有魔術師。〈九十九樓〉裡的馬克曾經在童年闖入不該存在的「九十九樓」,但是長大後又因為遍尋不著消失在台北城的妻子而選擇在電梯底部上吊、〈石獅子會記得那些事?〉的佩佩全家葬身於祝融之禍,她也留下讀不懂的文藝小說,毫無交代地在房間燒炭身亡。至於〈強尼‧河流們〉,那位雖然不認識字,卻能把西洋搖滾彈奏成美麗詩篇的原住民青年阿猴,他的真心無論如何也喚不回小女友的變心,於是從部隊偷出步槍提早終結兩條青春生命……《天橋上的魔術師》描寫的也是,那些一一主動離去這個嚴酷世界的少年、青年、中年。

不妨猜測,這位「天橋魔術師」,他的前世兄弟會不會是在中世紀德國,因為「大人」失諾背信,於是憤而將所有「孩子」帶入深山的哈梅恩吹笛手──可是再想一想,這個後冷戰、全球化的東亞小島,既沒有鼠患需要消滅,而早已實質放棄反攻大陸的中華民國也沒有「兒童十字軍」之類的聖戰遠征狂熱。

這也難怪,本書的角色們,那群大概出生於一九七○年前後的「商場第二世代」,他們自己也不能明白,在理應歌舞昇平的時代,為何心中仍有渴望依次從世界上消失不見的集體潛意識。

小說中不同短篇提到,眼鏡行一家因為學生多起來首先變得富裕、鎖匠店因為人們頻繁換鎖而經濟好轉、舊書攤改成牛仔褲店後生意蒸蒸日上。與從各地招商遷移而來的父母輩不同,這些出生就在擁擠商場中長大的第二代住民,他們幾乎同步於台灣的「最好時光」:台灣錢淹腳目、黑手變頭家、快速擴張的高等教育、自由決定職業和婚姻的個人權利,連本來緊縮的政治氣氛都在這段期間慢慢民主開放。對應當代社會變遷的話,本書主角們甚至可以算是,屬於第一個接受完整「現代性」的戰後台灣世代。

儘管如此,所謂「商場第二世代」也不是真正在美滿快樂中長大。在閉塞狹窄、住商兩用的空間裡,叫做「家」的東西在傳統與現代的碰撞中吱喀作響。比如鐵釘行的馬克,兒時回憶是酒後會失控家暴的父親,而母親全身浴血在商場過道逃竄。或者,算命仙家的特莉絲,似乎隱隱害怕總是在家的爸爸,隔壁孩子還在算命仙垃圾桶撿過印有西洋裸女把生殖器粗魯掰開的撲克牌。

一九六一年中華商場落成,又於一九九二年拆除。此地本是聚集在鐵路沿線的難民棚屋。為了整頓市容,政府「都更」了家無餘財的窮困底層,並且招來了那些願意賣掉土地家當,赤手進駐商場的小成本創業者。就此而言,第一代的商場住民,他們多半是農村子弟或者外省移民,不久前才勉強倖存於土地改革或國共內戰流亡,本質上仍是在世紀鉅變中驚魂甫定的一群人。

這也就是為什麼,第一代住民們滿佈時代創痕的心靈,很可能從未被這個短期避難處真正撫平:西裝店外省師傅除了浪貓無依無靠,眼鏡行爸爸總是下棋賭博打發夜晚,鐘表匠耽溺於酒精使老婆孩子失望。中華商場這個不曾紮根、龍蛇雜處的「社群」,從來並不穩固,居民只是在資本主義發展的道路上,出於偶然獲得了短暫棲身之處──人們沒有時間打造跟凝聚屬於自己的地方傳統,而且,如果歷史允許先見之明的話,他們的孩子也不可能在這個三十年後再度被國家廢棄的都市黃金地段上頭養育子息。

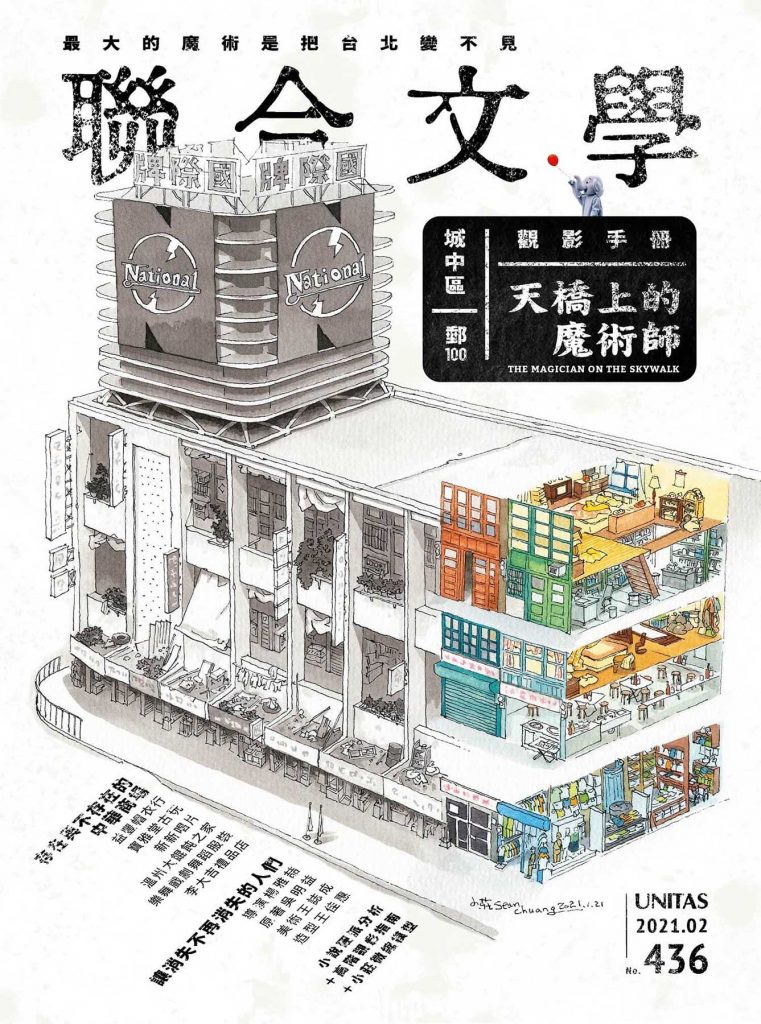

出於上述這些理由,中華商場多少類似於班雅明筆下註定沒落的巴黎拱廊街。在百貨公司、貿易中心等資本主義地標從平地高聳拔起以前,西門町低矮的複合商場就會是「市場領域」短暫與老舊街坊共存的櫥窗迴廊。此地匯聚了四面八方的自雇者和小業主,協同營運異質鬆散的租借商業城邦。

儘管一如小說中的描述,孩子走丟了,鄰家熱心動員尋找,或者出於人情,雖不算情願但也認命收養被火災滅門的鄰居女兒。但是如果讀過吳明益早年〈本日公休〉就知道,商場住民彼此間對於生意好壞、能否寡佔顧客,仍抱有專屬於小生意人的強烈競爭意識──此地固然可以落腳,卻終究不算上「家鄉」,所以在生產關係中必然存在利益矛盾的店舖主人,終究不會是階級同伴,而隱隱將彼此看作競爭對手。這也難怪,商場第一代住民揮之不去的是,即使賭博喝酒家暴都無法排遣的不安全與不踏實。

於是在書中〈流光似水〉這個短篇裡,曾在好萊塢名導手下工作的微縮模型師阿卡,在回到台灣後,橫了心把「吸入太多化學染料」的病體殘軀奉獻給兒時回憶。他製作出來的商場微縮模型,其材質肌理栩栩如生,能讓童年玩伴想起「第一家陽春麵」店中吸飽滷汁的花干香氣。阿卡對於自身記憶「物質性」的執著,也多少代表了「商場第二代」的鄉愁類型。他們一起看過賣藝魔術師的表演、聽見鄰家毆打小孩的哭喊、窺探隔壁夫妻離婚外遇的爭執,在這個擦肩比鄰的社區裡,人和人之間,物理上親密,心靈上疏離。

所以有〈鳥〉這樣的故事。在此魔術師展示了某種穿越時間的魔法,隔壁算命攤養的小文鳥,一下子被變回「過往」羽翼未豐的雛鳥,一下子又被擲入「未來」,闔上薄薄眼瞼已然老死。魔術讓圍觀的孩子害怕又佩服,但他們不知道,從生到死的短短一瞬,揭示中華商場的最終宿命:這群「一起看魔術」的商場子民,曾經在此搭建一個臨時「故鄉」,然後又因為內在組織的鬆散以及外在社會的欲求,旋即樓塌樓起。

在出版十年後,重讀《天橋上的魔術師》這樣充滿了城市光影的小說,不禁讓我們思考,即使這些「商場第二代」,肩膀挨肩膀一起長大,共享圍觀魔術、捉弄早熟女同學、在商場通道捉迷藏等等兒時回憶──這些「共有」到底足不足夠讓中華商場可以如同真正的「社群」那樣,互相扶持信任、被後世牢牢記憶、甚至被當作歸屬與認同之心底牽掛?

感傷的短篇〈金魚〉,大概就是要回答這樣尖銳的問題。在這個段落裡,餛飩店那位不被疼愛、鬱鬱不樂的養子,和渴望逃家、個性孤僻的算命仙女兒,有了幾乎可稱為愛戀的初嘗禁果。但是真正的故事卻要發生在多年以後,長大後的養子儘管害怕家庭、逃避親密關係,但是他畢竟在萬華小巷一位中年流鶯的身形中,辨認出初戀情人的依稀輪廓──果然,流鶯正是高挑女孩家中那早早離家出走的姐姐,養子最後還是與並沒有逃出階級複製的童年重逢。問題或許在於,那些在商場生活過的人們,即使當時並不快樂,身體卻持續依戀那種氛圍,還不自禁互相吸引。

如此說來,對於已然廢棄商場的「熟悉」,到底還算不算是「家」的感覺?

如果說《天橋上的魔術師》是一本取道文學路徑的時光集郵冊,那麼,其所憑弔的,恐怕是一處今日已不存在、偶然寄生於資本主義蛻皮的都市飛地。在我們這個繁華擁擠的台北城,依舊存在一群生在一九七○年代的男女,即使他們並未繼承職業或土地,即使他們的青春印象在個人主義孤獨中日漸稀薄。也許,關於美好往昔的「魔術」不外如是:操縱幻覺來阻隔記憶,同時也讓失去魂魄的鄉愁,不至於成為所有瘋病的源頭。

文|林運鴻

現為文字工作者,評論見於鳴人堂、博客來OKAPI、Openbook閱讀誌、思想坦克、報導者、《字母LETTER》、《春山文藝》、《幼獅文藝》、《中學生報》等。

延伸閱讀: