previous post

能把古典樂說得老嫗能解那不容易,焦元溥恰好有這樣的特質。

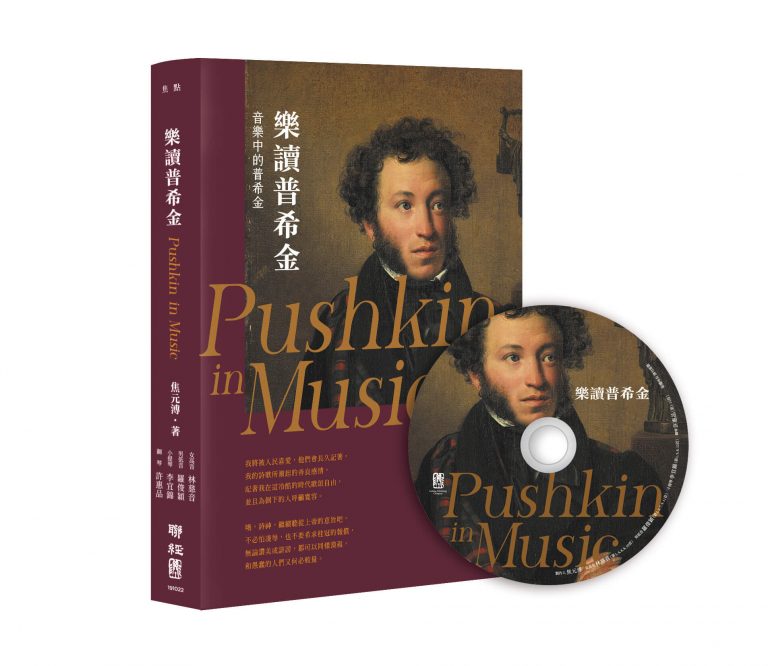

多年前應國家交響樂團之邀,策劃了「音樂與文學」系列演講,由焦元溥列曲、並且深入剖析說明,偕同音樂家現場演出,使樂曲不再自築高牆,聽眾無論所學為何,皆能浸淫。這場音樂會落幕數年後,遇上全球疫情大爆發,使眾人停下了早已安排好的步伐,亦讓焦元溥及音樂家們空出了行程,將當初最受歡迎的其中一場表演詳實記下──這便是《樂讀普希金》,俄國最富盛名的文學家,其作品一再被音樂家改編、演奏,兩百年後,焦元溥會同音樂家們重新演繹,並以文字記錄,出版問世。

焦元溥在國一的時候,恰好參與了一場俄國文化的展覽活動。「那時候才剛解嚴不久,這種展覽多難得呀。」他說,就是在這場展覽上,初次看見普希金的名字。「記得展覽現場有賣作家寫作的羽毛筆,我很假掰的買了一隻回去,上頭還印有普希金的頭像。」

展覽起了一個頭,後來還是等焦元溥深入認識俄國音樂,才赫然發現──不只是文學,只要踏進俄國音樂領域一腳,就無可避免見到普希金的身影。

問其所以?焦元溥羅列二大原因:普希金是文學上的奇才,然作品輕巧、可改編性高,是作曲家的最愛;同時,他可說是生不逢時,卻又能說是趕上了最微妙的年代。

普希金的文學重量難以一言以蔽之,或許可從焦元溥與其朋友的對話揭開序幕:「我本來想請一位非常喜愛俄國詩歌的鋼琴家朋友Evgeny Kissin朗誦普希金的詩,在網路上面也可以找到他朗誦別人的詩歌,當初想說要出版這本書,希望可以請他挑一首詩來讀。結果你猜他說什麼?」

Evgeny Kissin是這樣回應的:

「感謝你的邀請,我非常抱歉無法做這件事。」

「普希金的詩太完美,完美到我不敢讀他。」

「那種聲音的結構和美感,我不敢碰。」

是的,如果你今天是第一次聽到普希金這號人物,我們得從這個對話開始談起。

「不要忘記,普希金是距離我們兩百多年的人,但他想法很不可思議,無論是想像力或者組織力,即便現在讀來都很新穎,這點讓我很佩服。」焦元溥解釋,臺灣一般所熟知的俄國文學家,普希金大概排不上前段,這與他高度精巧的語言邏輯有關,諸多文字美到難以轉譯,若非以原文閱讀,難以深入。基於這點,也許更是不諳俄文的我們,更值得以音樂品味普希金的原因。撇開文字的隔閡,音樂的渲染力能橫跨文化的界線,達到聽覺上的美感體驗。

焦元溥說普希金趕上了一個微妙的時代:「他是許多作曲家(如柴可夫斯基)之前的那一輩,如果他活得夠久,也許就能夠趕上俄國音樂的興盛,但他很短命(1799-1837),過世以後剛好是俄國音樂正要起來的時期,卻也因為如此,後來的那些作曲家都是讀他的書長大,寫歌劇、歌曲自然就拿普希金來創作。」

另一方面,有別於世人對於俄國文學總是大塊頭的印象,普希金的作品輕巧許多。「像是列夫.托爾斯泰的《安娜˙卡列尼娜》,這麼厚重的作品被改編為芭蕾舞劇,當然只能挑大重點來談;或者是杜斯妥也夫斯基的《死屋手記》,三、四百頁的小說改成歌劇一定很難討好……。」總而言之,普希金相對於此,其輕快精巧的作品,「說老實話,非常好改。」

就這部分來說,或可說他生對了年代,一落筆就成為音樂家的養分;然就不同角度來談,抑或可說他生不逢時──那也恰好是俄國文學審查機制最嚴格的時期。

Orest Kiprensky 於1827年繪製的普希金肖像。

說是巧,也是很不巧,兩百多年前的文字獄,竟能在此刻有所共鳴?

說起來,得從焦元溥七月底的臉書貼文談起。彼時他興奮地轉貼啟明出版普希金《葉甫蓋尼・奧涅金》的訊息,而詩人廖偉棠回應:「二十一世紀台灣竟然有人會讀奧涅金,我覺得不可思議!」

是啊,二十一世紀為何還得讀普希金?那答案遺憾得令人心酸──

這則回應,引出焦元溥在該貼文下展出《香江心史》的目錄翻拍,那是詩人廖偉棠不久前才收到香港詩集,以古體寫作,裡頭竟有些文字僅以空格標示,未能填入文字,理由不外乎是怕「被審查」。他說:「古體詩格律嚴謹,若某些字以空格呈現,意圖會比現代詩更為強烈,雖然沒寫,也等於是全寫了,讀者讀到那空格處,會有更強烈的意象。」焦元溥說,這技巧和當初普希金使用的方式一模一樣。

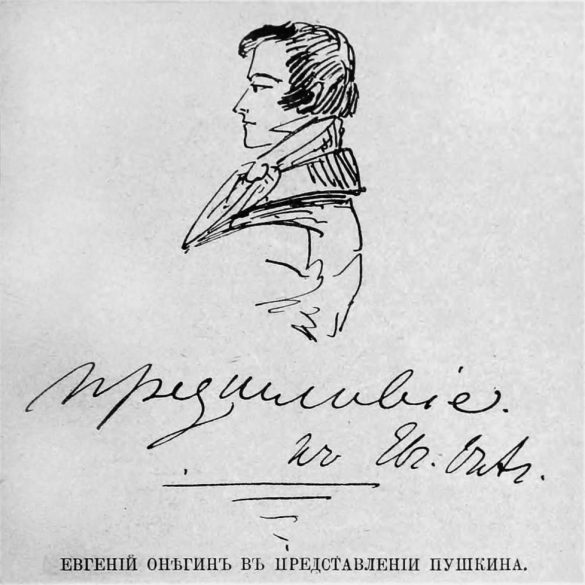

普希金的筆記與稿件中常見其塗鴉與繪畫,這是他畫的奧涅金形象。

在《葉甫蓋尼・奧涅金》經常出現漏字,時可見十四行詩某幾句變成虛線,甚或全部空白。「有些人會說,既然是虛線,那幹嘛印出來?普希金做了一番回答:『有些詩句,寫了審查不會通過;但若位置空掉,會破壞詩的意義,我乾脆空白』。」焦元溥無奈表示:「兩百年前的作家面臨到的問題,兩百年後的香港竟然還是遇到了。諷刺的是,普希金在中國還一直賣得很好唷,當然賣得好的可能是情詩啦,而且網路上可以找到說習近平很愛普希金的詩,呵呵,這有可能是他賣更好的原因吧?」他攤手一笑,誰能想到以虛言來表現無言的抗議?這聰明的高招,大概是詩人的腦袋才懂得展現了。

話說回來,其實《樂讀普希金》本來是無法出版的,畢竟音樂家橫豎兜不著空檔,若非疫情使然,讓國家音樂廳憑空生出了幾十天的檔期可供租借,他們恐怕還只能把這計畫放在心裡各自追憶,持續空想。

國家音樂廳演奏廳錄音現場。

聊到此處,焦元溥話鋒一轉:「你知道音樂廳有住著麥朵嗎?」他指的是《哈利波特》裡的那個愛哭鬼麥朵,於二樓女廁命喪蛇妖凝視,從此徘徊不散的鬼魂。「據說音樂廳住的那位麥朵非常有品味,若你表演得好,她會在第二場獻聲參與。」他說得煞有其事,堅信不移,事後回放時特別仔細聽是否有哪些「不正常的聲音參雜其中」。

──所以有聽到什麼嗎?

「有啊。」焦元溥這麼說的的時候,我們心漏跳一拍,「大家翻譜、鋼琴家踩踏瓣或者抓癢的聲音全部都錄進去了。有時候還可以聽見音樂廳的天花板,好像因為久未修繕,偶爾會發出奇怪的嘎嗤──聲響,偏偏是在演出狀況特別好的那一刻錄進去的。那是鼎鼎大名的『兩廳院魅影』,唉唷其實如果我沒說的話一般應該是聽不到的啦。」

──嗯……那我們剛剛說的麥朵?

「那要有特殊體質的人才能聽得到的。」焦元溥說,他深信音樂家演繹普希金的實力絕對有本事召喚麥朵合聲,偏偏現場與會者大概八字都很重,無人聽聞。

言盡於此,暗示已經很明顯了。屆時如收到《樂讀普希金》,結合焦元溥的字句描述,與音樂家的演奏錄製,不妨豎起耳朵,細心聽聞,感受哪處如文所示,哪處聲有異狀。如聽到了「什麼」,務必轉由他知──雖然說,還真沒見過這麼怪異的自信發話:「這本音樂書,絕對是能召喚出麥朵的精彩出版品喔。」

輯錄樂界名家演繹12首經典曲目,超過72分鐘的聆音盛宴!

「俄國文學之父」普希金在疫情期間寫了《瘟疫中的宴會》,作者焦元溥與四位樂團好友在新冠病毒突如其來的這些日子,則完成了CD書《樂讀普希金》,也算見證了一種歷史的巧合。「樂讀普希金」是音樂與文學的交流,也是頂尖音樂家的合作。本是四位卓越音樂家與作者在台港兩地演出,長達五年以上的解說音樂會計畫,現在以CD書形式展現成果。

採訪撰文|郝妮爾

東華華文所藝術碩士,於宜蘭經營向予書苑。亦從事藝文採訪、劇場評論。喜歡全世界的狗,以及特定幾隻貓。

照片來源|《樂讀普希金》