previous post

當生活帶你直視人際的黑暗,要怎麼長大但不長歪?在長大的路上,或溫柔或尖銳的少年漸漸長出冷靜(但不冷酷)的質地,學習為他人的灰色地帶留餘地。本期巷口新書攤,邀請到近期出版新書的散文作家陳夏民與翁禎翊,分別帶著他們的《迷信的無神論者》與《你在暗中守護我》,來談談他們身為出版社老闆、編輯與法官的生活,也談談他們筆下那些無處傾訴的他者故事。

WHAT?

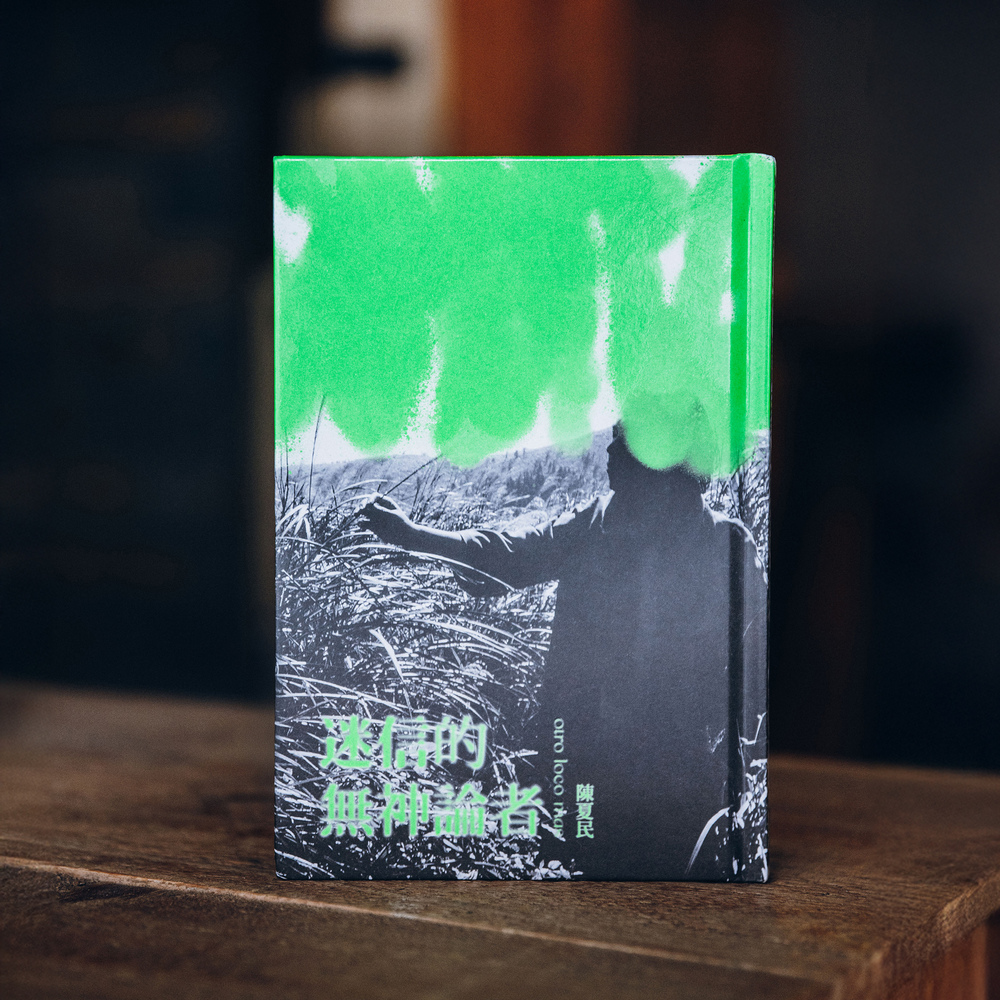

● 《迷信的無神論者》・陳夏民/著・逗點文創結社(2025.01)

●《你在暗中守護我》・翁禎翊/著・遠流(2024.12)

WHERE?

Coffee Boy Hop Man(106台北市大安區羅斯福路三段283巷36號)

WHO?

● 翁禎翊 一九九五年生,臺大法律系研究所畢業。臺北小孩,現居桃園,在新竹工作,小時候住過苗栗;嘉義入伍當兵,實習在臺南度過,寫過高雄的書。曾獲余光中散文獎、臺大文學獎、林榮三文學獎。著有散文集《行星燦爛的時候》,和凌性傑等人合著《慢行高雄》。

● 陳夏民 桃園人,獨立出版聯盟理事長、大愛臺《青春愛讀書》選書顧問、Podcast節目《閱讀夏LaLa》共同主持人,著有《迷信的無神論者》、《工作排毒》等書。現於桃園從事出版實驗計畫「逗點文創結社」。依舊相信熱血與友情,也還相信愛。

翁禎翊(後簡稱翊) 人不得不依賴語言溝通,但語言不是唯一的方式。我曾與一位寵物溝通師交流,他能夠透過我的狗準確描述我的日常生活細節,他解釋說,這是因為語言與文字讓人過度依賴明確的表達方式,而忽略了其他溝通途徑。如果把溝通比喻成網路連線,語言可能就是能穩定輸出的「有線網路」。

人們之所以會對他人撒謊,是因為和對方溝通的成本太高,像高中生、大學生對父母說謊,常是因為他們覺得說出真話不會被理解。在工作中,我偶爾會遇到少年犯,開庭時,我一定會告訴監護人:「你之所以對孩子一無所知,是因為他覺得告訴你不安全。」然後要求他們審判結束後不要再罵小孩。如果被告認為法官很難溝通、「講了也沒有用」,也會拒絕回答問題,遇到這種情況,我會釋出善意,讓被告知道「法律是在現有的規則中找到對當事人最有利的解方」,這樣有時比直接提問更能讓對方鬆口。

陳夏民(後簡稱夏) 我相信人能夠透過語言溝通,但我不認為人能夠被充分理解。在寫作時,我會依據「服務的對象」來決定作品的基調,像《工作排毒》這類功能性書寫的溝通性就更高、共鳴感也更強;《迷信的無神論者》則是「服務自己」的書寫。不過寫這本書的時候,我有刻意拿掉標識性的資訊,減少讀者的理解成本,讓他們能夠更快進入情境,並且透過自身的經驗來感受文字所營造的空間與氛圍,帶走屬於自己的東西。我對文學沒有責任感,出版只是我獲得樂趣的遊樂場。有些人會背著十字架過活,但我覺得這樣很危險。

《你在暗中守護我》讀起來有種微妙的遷就感,甚至有時候會帶著一點點抱歉,這來自於禎翊明白「我擁有這樣的條件,並非全然是靠自己努力,而是有很多幸運的因素」。我讀的時候,有一種很深的共鳴——我開出版社開了十五年,不是因為我多厲害,而是因為我爸媽不用我養,所以可以全力投入這個產業。《你在暗中守護我》的結構也很有趣,散文的編排就像是在排歌單,每個作者、編輯的方式都不同,而這正是散文最有趣的地方。

夏 身為編輯的時候,我會告訴作家:「你要用社群跟讀者互動,這是你的工作。」不管怎麼樣,你至少要留一個管道與讀者溝通。但老實說我自己很不喜歡社群媒體,我不喜歡那種「透明感」和親近感帶來的危險。以前比較瘋狂的讀者會直接打來公司或寫信罵我們,有次我收到一封不太對勁的信,決定去桃園大廟拜拜。結果才剛開始拜,想到對方說的話,瞬間覺得還是要避一下。(大笑)以前流行說「作家要多寫作」,但其實我們每天都在寫——寫訊息、寫日記、寫作,甚至錄影片發限動也是創作,這樣不間斷地輸出非常消耗心力。

翊 社群媒體上有些人覺得,如果我讀了你寫的東西,就等於完全了解你。但事實上,那只是某一個切面。有些律師在社群上讀到我的文章,會以為我是個「好相處的法官」,但那些真正進過我法庭的律師,可能會覺得我很像高中數學老師,一直拿著麥克風站在旁邊逼問。尤其當我發現有律師準備不足,來開庭還在混時間,我就會給他很大壓力。

這類單一印象其實很危險。我也接過夏民說的那種詭異的電話,有些人會打來講一些很玄的話,請我幫忙一些很奇怪的事。經歷這些事情之後,我目前對社群的態度是——拜託不要對我有過多的想像,謝謝再聯絡!

夏 長大很像永無止盡的「集點」,每當自己能做到一件過去做不到的事,就集到一點——本來不敢吃苦瓜,現在會點苦瓜排骨湯,一點;以前去派對都滑手機裝忙,現在會主動聊天,一點。就算已經集到三十五點,可能還是會遇到難題,瞬間又被打回小朋友狀態。這就是成長的過程,只要下次遇到類似的狀況知道該怎麼處理,就又能加一點,一直這樣慢慢晉級。長大就是自在。當你能夠在任何情境下都坦然地解決問題,那就是某種「大人感」。

翊 我的審判長以前問過我一個問題:「你覺得十七歲三百六十四天,和十八歲真的有差別嗎?」如果沒有,那為什麼在法律上,這兩個年齡的評價會差這麼多?這讓我開始思考,長大其實年齡無關,而是更像打電動。如果你把角色擺著十年不動,永遠都是個新手,但當你努力打怪、加入不同公會,經驗值就會慢慢累積,最後變成一個真正有實力的玩家。現在遇到新的魔王,我還是會不知所措,一定要自己打怪、累積到經驗值,我才能說「我在這方面長大了」。

Q 翊 桃園有什麼好玩的地方?

A 夏 我第一個反應通常是先問對方是哪裡人。如果他說:「我是台北人。」,我就會反回他:「台北有什麼好玩的?」(大笑)

我很常邀請朋友直接來桃園,帶他們去桃園大廟附近去吃當地的下午茶,潤餅加上紅豆湯,他們通常都會驚訝地說:「欸,這樣配很好吃耶!」桃園大廟保留了老桃園的生活氛圍,街道的樣貌也跟一般商業區不太一樣。氣派並且氣場好。你不一定要拜拜,但可以來感受一下那種古老的能量場。

Q 夏 如果你發現你最好的朋友是《模範計程車》裡協助執行私刑正義的司機,你會怎麼辦?

A 翊 我們做這行的,最直接的反應通常不是怎麼辦?而是,在我的轄區嗎?如果真的遇到,第一步就是翻開《刑事訴訟法》,確認能不能迴避這個案子。但法律規定「朋友」關係不能自動迴避案件,只有「親等關係」才行,所以我會跟院長申請迴避這個案子。要是沒辦法迴避,那我就只剩下兩個選擇,要嘛辭職不幹了,要嘛就硬著頭皮辦到底……總結來說,我只能希望這件事發生在別人的轄區。

採訪撰文|蕭熠

八〇年代生於台北,畢業於芝加哥藝術學院,紐約普瑞特建築碩士。曾在芝加哥,紐約,香港求學生活。曾獲台灣文藝營小說類首獎,林榮三文學獎、台積電文學賞入圍,《ㄧ〇七九歌年度小說選》入選。作品散見各大副刊及《印刻文學生活誌》等。現居台北,持續生活寫作。著有小說《名為世界的地方》。

攝影|林昶志