previous post

這兩年,我在許多文學獎競賽裡,時常讀到有關戰爭題材的小說。我想是來自近年對俄烏戰爭、加薩戰爭的關注,當然,還有台灣自己面臨的軍事威脅。做為未曾涉及實際戰事的寫作者,如何從歷史與新聞裡汲取故事、教訓,如何傳達自身感受的經驗體感,無論用什麼文學技巧都不是件容易的事情,所以大部份都寫得非常糟。

那麼,什麼樣的戰爭小說值得推薦呢?一九四五年二月十三日至十五日,盟軍空軍對德國東部一座富涵歷史文化,又擁有重工業區、鐵道交通中心的城市德勒斯登進行無差別大轟炸,三天之內殺死超過兩萬五千人,包括德軍、工人、一般平民,也包括被關在當地的美軍俘虜。有七個美軍士兵僥倖存活下來,其中一位是二十三歲的寇特.馮內果,他被關在地下儲肉室,轟炸結束之後,他還被押去清理屍體,事情就是這樣,So it goes。如您所知,他以黑色幽默風格寫出的科幻小說《第五號屠宰場》於一九六九年推出之後,成了反戰文學的經典。我覺得這是一本值得推薦的戰爭小說,但我想您會說:「原來他覺得好的戰爭小說,一定要作家本人經歷過戰爭,這種創作觀真是膚淺。」

在這個特殊主題上,我確實有這樣的想法沒錯,請諒解我的不學無術。對我來說,好的戰爭文學付出的代價高到難以直視,每一本被置於經典書架的書,背後都堆著無法回家的人;在集中營裡的人,駕著飛機衝向巨艦和在巨艦上被鋼板融化的人,從懸崖上抱著孩子跳下來的人,在叢林裡撒退活活餓死的人⋯⋯這些,對一般人而言實在太難同感同理。

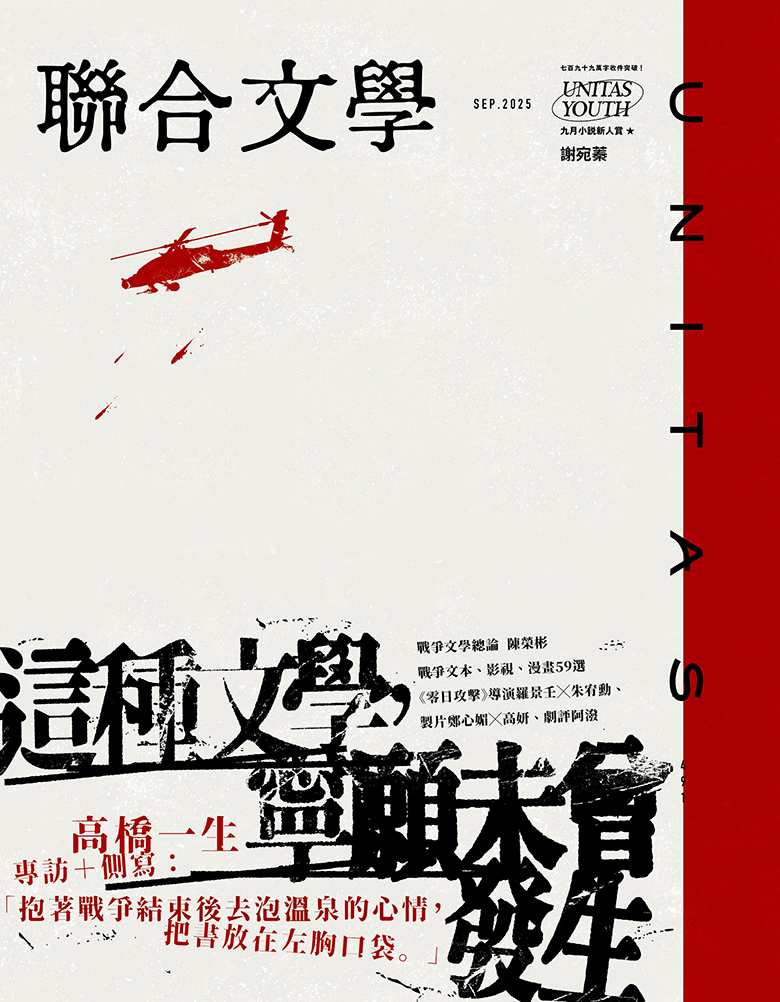

所有好的烏托邦小說一定是反烏托邦小說,所有好的戰爭小說一定是反戰小說,啊,這視野也非常狹窄我知道,但是落本期封面標時,我陷入這樣自我否定的困境裡,我喜歡讀戰爭文學,但我寧願這種文學未曾發生,《第五號屠宰場》再怎麼值得推薦,也寧願沒有德勒斯登大轟炸。我寧願文學獎充斥很糟的作品,也不想要有朝一日,讀到一篇台灣作家親身經歷,所以寫得很棒的戰爭小說。還沒有這樣的小說,是台灣至今為止的幸運。

■ 2025 九月號|491期 ■