previous post

甫出版全新散文集《風葛雪羅》的作家白樵,將擔任聯合文學雜誌網站八月手寫週記專欄作家。《風葛雪羅》自剖荒謬、瘋狂的身世,呼應手寫週記專欄,在白樵直率而纖柔的筆觸中,見作家生活的種種日常。

「二十代談感情,像黏土,能為了對方將自己形塑成任何形狀。三十代談感情,像拼圖,邊角無法磨去,只能尋有相同凹陷之人。」前幾年,我對年輕朋友嘆道。

遷就與不遷就,除了情愛,也是三十代交友準則。互惠為重,對那些氣味不相投的,鬆手不強求,讓那些錯的人如流沙自指尖滑過。

去年分別見了 A 與 E,在夏秋交接之際。

素未謀面,互換社群媒體,得知我出了書,紛紛寄來私訊,附上與小說集的合照。A 與 E 想與我會面簽名。我分別與兩人約在離家近的咖啡廳。

A 非本地人,亦非本城居民。他長相清秀,談吐犀利,植物界網紅,Instagram 上總見他在溫室裡與親自培育的,人臉大鵝掌藤與龍翼花燭等植栽合影。相談甚歡,請 A 喝杯咖啡後,散了一小段步,約好他下回進城時再見。

你什麼時候要上我?最近,A 自 Instagram 訊息。

我貼圖回應,避重就輕。

E 比想像地高,瘦如螳螂,下班後穿運動衣而來,一見面給了我擁抱。大學行政,週末跑宗教團體。除佛典外,書架上只有這一本純文學書。E 說。我點頭道謝,請了他咖啡。來合照。臨走前他說。他手在我臂膀上捏揉撫摸。尖尖獠牙緊貼我臉,我怕。

不要殘害自己的身體。良好品信的 E 一日私訊,原來是見我常熬夜。那自上而下的訓誡令我厭惡,我冷言請他尊重不同的生活方式。

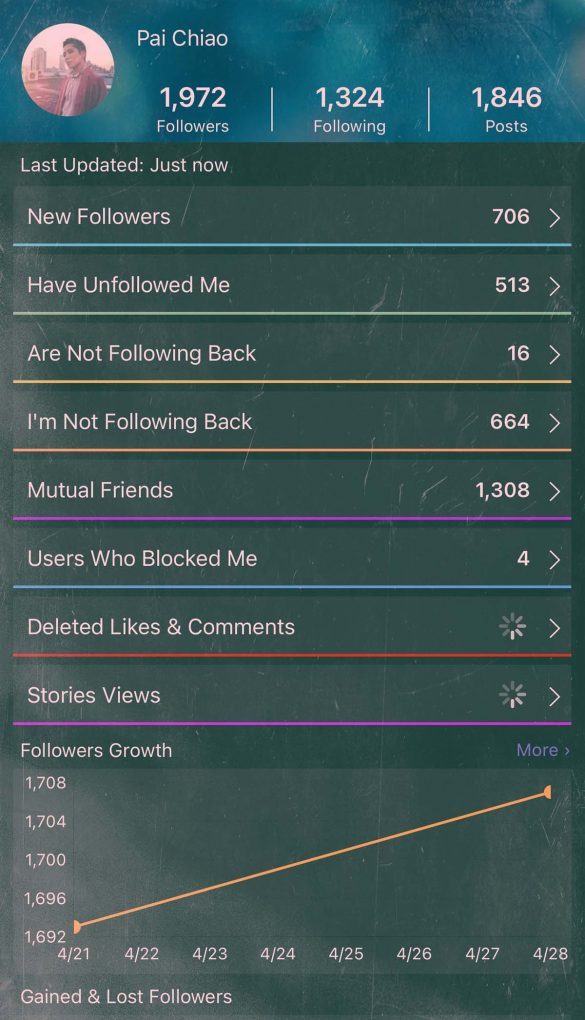

內建名 followers 的軟體,刷新後,發現 A 與 E 紛紛刪我好友,並加以封鎖。三十代的情感節源,創作者對波特萊爾而言與妓女無異,但我們皆有其節操與榮譽。

別讓不值得的人玷污你,妓女說。

Ann Demeulemeester 寬版藕紫文化衫,無袖,兩條細黑垂緞。

Maison Margiela 的 tabi 招牌低跟黑色鹿趾鞋,軟嫩小牛皮製。

Rick Owens 象牙白七分褲,那兩層縫疊後方的蟬翼紗,走路時隨風搖曳,如此,彷彿帶些喜慶的味道了。

活動辦在法華寺斜方的翻新古料亭。

她來看我,帶束雪松。配上近似滿天星的雪斑花碎,湊近聞,在鼻尖氳著一股蔭綠色的山林氣。

另一個她帶著滿束絹印稀罕名字的花:白觀音薑,舞花薑,商陸;身處主位的大欉繡球,是灼燒的沉紫紅。

精美的攜字卡,薰香小禮,手搖杯。我在簽名合影後,一一答謝。

活動結束後,男孩替我捧花,搖搖晃晃一片凝香團聚身旁。中途餐室歇息時,他拍拍我:「裡面有束花,跟你寫的一樣。」男孩說時我不解回望。「少了雄蕊的花,特別長壽。」他獨引書中句。

「開在一朵香水百合上,要我幫你摘下雄蕊嗎?」這是我近年聽過最浪漫的話。

前日聯合活動卻是不同光景:幾名作者排坐簽書,一舊同窗並未帶上我的書(我並不介意),但他刻意在我面前停留許久,對過眼後,轉身將書遞給我身旁作者簽名(倏地憶及他曾私下批評過我的作品)。

另名舊同窗在閒散時,於眾人面前大聲使喚我(而她並未購買任何人的著作)。轉發照片於臉書當下,一名網友在底下留言,預祝我父親節快樂(而我恰巧剛出了受父親童年家暴的散文集)。

將花安妥於公寓花瓶裡。滑手機看到 Paul McCarthy 名為《面具》的系列作品:宰豬或夏季男子卵囊袋般肥皺的醜臉頭套。人性。

幸好美感,及時的幽默與愛,能將生活積累的刺疙瘩消融殆盡。

國小開始接觸神秘學,那時流行生日書,我抽出二月七號,記起幸運石紫水晶與同日生的狄更斯。某幾期《星少女》附贈臺灣漫畫家繪塔羅,我沿線撕下,放紅絨布袋裡養著,躲在臥室用時間流或六芒星牌陣解題。

阻止打嗝,得以銀湯匙舀三勺白糖輕含於口。此外,其餘的戀愛白魔法皆已遺忘。

成為佛教徒後,有聞藏傳者能以落葉知運。這些點滴,讓我成為生活徵兆的敏感者。

穿新皮鞋背新皮包時總下雨。若看電影對方挑鹹味爆米花兩人必然不合。在特定幾間電影院約會往往不歡而散。穿某幾件衣服外出時總遇怪事。

男孩同我共赴特映會,地點恰是約會偶有壞結果的電影院。

須找出破解之法,我想。

當日,我趿 Maison Margiela 金漆球鞋。購入後使用不超過五次的稀罕品,並非不捨,而是穿出門,身邊總會勾搭些黏糊糊的氣體與抽象物事。穿歹鞋往歹地赴約,負負相抵,我如此冀望。

「鞋很可愛。」影廳裡,男孩見我無心翹起的腳,說。

「很少穿它呢。」我回。

「還記得你上禮拜穿了鹿趾鞋。」他說:「你今天全身打扮,巧思皆是拉鍊,好特別。」

我慌忙低頭檢查。原來這件 Гоша Рубчинский 左袖口縫袋備拉鍊(短褲有銀拉鍊車邊,鞋子金屬拉鍊被我敞至最底)。但倏忽聞到這毛巾布底的上衣,混著前次酒吧沾染的淡菸,啤酒,隔夜香水與汗褪。像嗅著三十多年的泛黃二手書,我感到難為情(幸好人們仍戴口罩)。

沒牽手,男孩未載我回家。我的長皮夾遺落在打烊的影廳。

徵兆穩牢難破。

幸有書寫。於我,每寫下一件事,就像封印一件物體。

我以書寫頑抗命運。

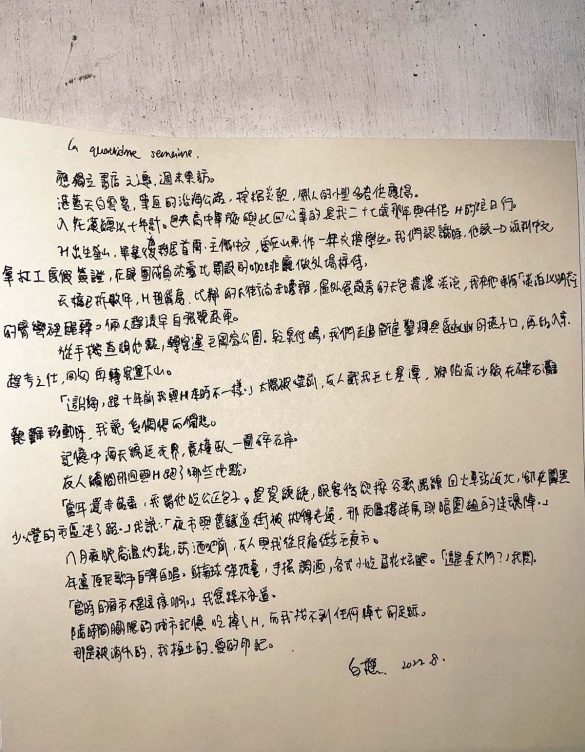

應獨立書店之邀,週末東訪。

湛藍天白雲絮,筆直的沿海公路,棕梠炎熱,無人的小型多岩供應場。

入花蓮總以十年為計。包夾高中畢旅與此回公事的,是我二十七歲那年與伴侶 H 的短日行。

H 出生釜山,畢業後移居首爾,主修中文,曾在山東作一年交換學生。我們認識時,他說一口流利中文,拿打工度假簽證,在韓團成員於臺北開設的咖啡廳做外場接待。

天橋已拆數年,H 租貸處,比鄰的大街尚未嘈雜,窗外蛋殼青的天色濃濃淡淡,我在他刺有「淡泊以明志」的臂彎裡醒轉。倆人趕透早自強號赴東。

從手機查詢地點,轉客運至國家公園。乾泉低鳴,我們走過斷崖鑿洞與昏幽幽的燕子口,再如入京趕考之仕,匆匆轉乘客運下山。

「這片海,跟十年前我與 H 來時不一樣。」太陽被噬前,友人載我至七星潭,腳陷流沙般在礫石灘艱難移動時,我說。奚惆悵而獨悲。

記憶中海天綿延交界,竟橫臥一圍碎石岸。

友人續問那回與 H 跑了哪些地點。

「當年還未茹素,我帶他吃公正包子。跫跫繞繞,晚餐後欲按谷歌路線回火車站返北,卻在闃黑少燈的市區迷了路。」我說:「夜市與舊鐵道街被拋得老遠,那兩層樓洋房與暗園組的迷魂陣。」

八月夜晚高溫灼黏,訪酒吧前,友人與我從民宿徒步至夜市。

年邁原民歌手自彈自唱。射氣球彈珠臺,手搖調酒,各式小吃昏花炫眼。「這是東大門?」我問。

「當時的夜市不是這樣啊。」我焦躁不安道。

隨時間膨脹的城市記憶吃掉了 H,而我找不到任何悼亡的足跡。

那是被消失的,我極少的,愛的印記。

文、圖|白樵

一九八五年臺北生,國立政治大學斯拉夫語文學系/廣告學系畢,巴黎索邦大學斯拉夫研究碩士肄業,現從事翻譯,編舞等工作。曾獲時報文學獎首獎、鍾肇政文學獎首獎等。作品散見《中國時報》、《聯合報》、《幼獅文藝》、《聯合文學》各大副刊及文學媒體。著有小說集《末日儲藏室》、散文集《風葛雪羅》。