Week 1-2 高中生寫作趨勢研究:

- 列出五位你關注的同代寫作者

- 歸納你觀察到的三個高中生創作現象

二○一○年,我出版個人第一本小說集前夕,我花了很久的時間在煩惱要把哪些作品放入選集。那年我即將大學畢業,正式投入小說創作大概也有六、七年了,於是我的備選作品橫跨了高中到大學階段。最終,毫不意外地,我幾乎全部選擇了比較晚近的作品;只有一篇例外,那是高中得過獎的〈晚安,兒子〉。

不過,我選它的原因不是因為得獎,而是因為我發現我「改不動它」。作為文學新人,我當然希望盡可能把小說修到自己的能力極限為止,因此每一篇都有被我自己犁過幾輪的痕跡。唯有最早的那篇〈晚安,兒子〉,我明明知道它在技藝上猶有可以打磨的空間,卻怎麼改動都不對。它彷彿包覆在我無法理解的筋絡路線裡,一改就精氣全失。

在那一刻,我才發現我「長大」了。

長大一方面意味著智識的進步,一方面也意味著失去了某種原始的、你說誤打誤撞也好的直覺。這種直覺,使得青春期所寫的作品擁有一種稍縱即逝、無法複製的氣質,你得在正確的時間拿起筆,才有機會寫到它。

這就是高中生的作品最令人著迷之處。我距離自己的高中時代近二十年,在這段期間裡,我不斷不斷在一代代秀異的高中創作者的作品裡看到類似的東西—— 常常是比我更好的東西。那種「改不動它」的感覺,於是成為我閱讀高中創作者的天線與量尺。我在《玻璃彈珠都是貓的眼睛》的張嘉真那裡看到過,也在《禮物》的宋文郁那裡看到過, 也在陳禹翔這樣還沒出書、但已經高中畢業的創作者身上看到過。

而如果要說現役高中生,我也能列出一排令我驚豔的小說好手。比如台中女中的黃宥茹,他的〈戲夢人生〉不但技藝完熟而且張弛有度,可以在老練跟幽默之間達到平衡。或如高雄中學劉品序的〈窗口〉,他能夠無縫融合科幻、生態、性別,更驚人的是能把這些大題目寫得不動聲色、淡而回甘。興大附中洪揚凱的〈H o m e〉的架構雖然簡單, 但寫實與抒情能力俱佳,寫作基本功好得沒話說。新竹高中蘇新惟的〈水管〉是作家朋友推薦而知,能將騷動不安的青春寫得清新有力,既不屈服於眾,也沒有弄巧成拙的標新立異,確實令人印象深刻。

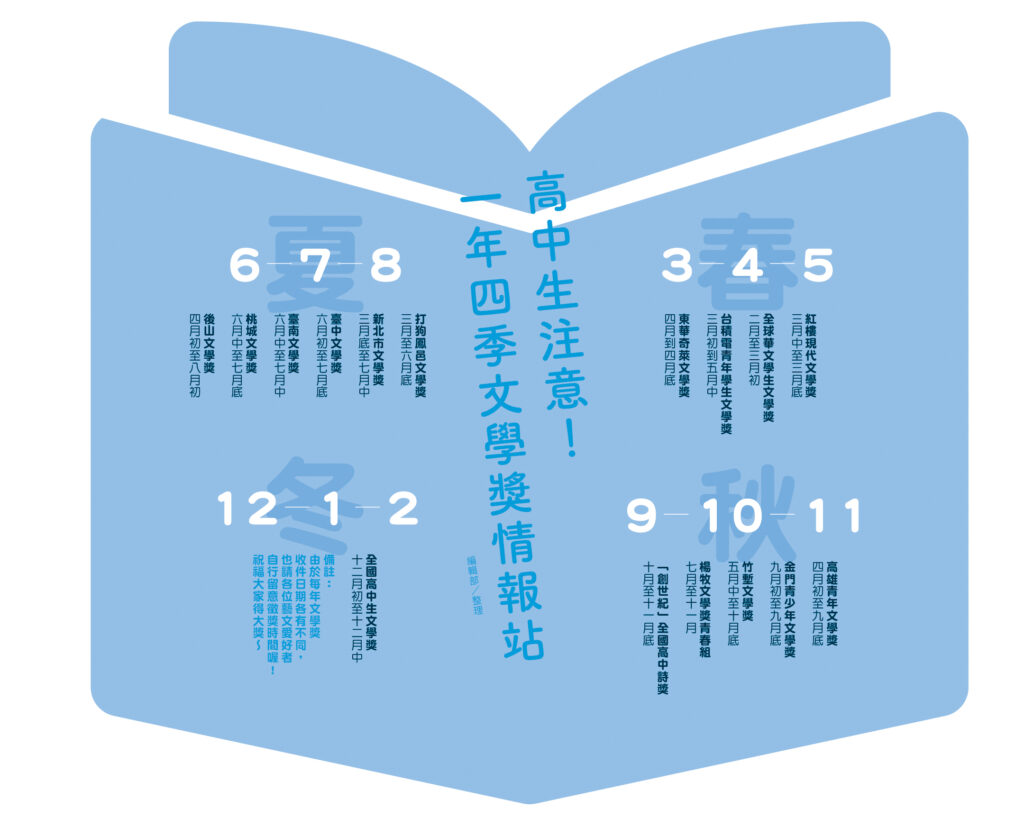

……老實說,這些名單毫不完整,能稱得上「超級高中生」的創作者還大有人在,我只能列出自己印象深刻的。不說別的, 每年台積電青年文學獎的得獎名單,就是一份成色十足的新秀清單。在副刊影響力衰退後,台灣已經長久缺乏「大家都會看到」的創作發表園地了。這導致我們對新秀的觀察,注定只能跟著文學獎走。文學獎的甄拔有其道理,但由於多點開花、互不相通,能夠看見誰、被誰的作品驚豔,就要靠一點機緣了。

總之,這些值得注目的創作者,幾乎都可以說是「成熟與純真的完美綜合」。成熟也者,指的是他們超齡的文字火侯;純真也者,是他們還不必考量出版、考量寫作生涯、考量市場或評論反應,從選材到手法都出自於一種濃烈的敘述慾望:反正我就是想這樣寫。只有後者而缺乏前者,就難以在同樣早慧的同儕中脫穎而出;只有前者而失去後者,則會失之於油滑,反倒難以展現生猛的力道。他們的秀異之處,就在於兩股力量在作品裡達成了微妙的平衡。

如果我們再把觀察視角放大一些,不只專注於最頂尖好手,會看到怎樣的創作趨勢呢?第一個值得注意之處,是「說故事能力普遍增強」。比起二十年前,沉浸在「純文學」的自溺寫法、始終不願意好好把故事講清楚的我們,這幾年的高中生幾乎都能用自然、生活化的文字,去架構一個相對完整的故事。或許是受惠於影視、遊戲、漫畫等不同媒介的敘事作品,要把故事講完、講好,對他們來說似乎不是難事。更奇妙的是,在台灣小說史上普遍偏弱的「對白」這項技術,他們的平均表現也遠遠超過以前的高中生;其中最優秀的幾位,甚至能夠寫得比某些已出版作家還要好。他們不再執著於「講出很厲害的話」,而是更能掌握「講出有感覺的話」,因而能避免那些聽之不似人言的文藝腔。或許,當這個世代的創作者成為文壇中堅之日,台灣文學就能擺脫現代主義帶來的「不會講故事」之長期弱點了吧。

第二個值得注意之處,與前項可能有強烈的相關性,我稱之為「自我耽溺的消退」。過往, 或至少是我們這一代的文青, 對「純文學」的想像就是必須不斷內掘,呈現光怪陸離的內心世界。我們認為這是一種「深度」。然而,即便是一手催生台灣現代主義小說的夏濟安都說過:小說不可以只寫「心境」而缺乏「動作」,「動作」才是小說的重心。令人欣喜的是,高中生們似乎擺脫了這種矜持,而能夠更好地調配情緒與情節的濃淡比例,不再以喃喃自語為尚。有時,在一個文學獎的幾十件作品裡,甚至只會有一到兩件這種傳統的「純文學」。當然,這種美學的轉移,有時候並不一定能得到前輩作家的認可——我就常常聽到擔任評審的其他作家,擔憂文學獎裡面「純文學」的成分越來越低。然而,「純文學」本來有它生發的時代背景和文學訴求,如今時往事移,文學新人能夠找到自己更能實踐、並且讀者讀來也並不覺得低俗的寫法,似乎也不必死守「純文學必須如何如何」的成規。

最後,我也觀察到一個令我稍微不知如何評價的現象,那就是「師承的模糊化」。在我初初學寫作的時代,我們很容易看出同輩寫作者平常讀些什麼,或者最近新讀了什麼:常見的張腔、村上腔不必說,更廣泛的魔幻寫實、後設小說技法也往往有所繼承,不是憑空而來。就算不是這麼文學性的寫作者,我們至少也能看出誰是模仿金庸、古龍,誰是浸淫日式輕小說,誰又有網路言情小說的風味。然而,在最近五、六年的閱讀經驗裡,我幾乎難以判斷我眼前的這些高中生是「吃什麼長大」的了。他們的文字當中,幾乎很難找到明確的影響痕跡。若說他們人人天縱英才,融合百家之長而開創了自己的一路,那是有點太誇張了; 但要說他們文學書讀得少,所以才沒有受到影響,這又令人難以相信:沒讀過什麼書的,怎麼還能寫得這麼好?思來想去,我好像也只能歸因於「媒介」——如果文學只是他們眾多養分來源之一,而其他媒介的作品又分眾到任何人都無法全然掌握的程度, 要一一認出他們的師承來歷,就真的難如登天了。這是不是好事,我無法一概而論;不過如果他們寫得出好作品……那好像也沒有什麼批評的理由?

當然,我上述討論仍然集中在「比較優秀的高中創作者」,也許只佔高中生人口的1%左右, 並不能推論成全體的現象與水準。許多師長喜歡抱怨「現代的學生寫作水準有多爛」,實則在我看來,全社會的寫作水準本來就沒有好過,要找到大把寫作能力低落的案例一點也不困難。但是,如果我們討論的是文學創作者,那就不免是精英主義的,因為真正會留在文學史上的,必然是萬裡挑一甚至百萬裡挑一的精銳。如果拿此刻的1%去比二十年前的1%,我能感受到風尚有變化,但我實在看不出來哪裡有退步了。甚至,比之於戒嚴時期某些十幾歲就成名、有早慧之譽的作家,現在的這批超級高中生絕對是手藝精良的。那些年文壇所吹捧的「早慧」,放到今日恐怕都還太「可愛」了一點。

不過,我也無意將現役的超級高中生們,描述成已經無可挑惕的完全體狀態。高中創作者的可貴之處,除了擁有「改不動它」的某些直覺之外,更重要的是一份「你一定還能再進步」的期待感。現在最好的你,由十年、二十年、三十年後看回來,都將只是「未來那個更好的你」的起點而已。要將這份期待感化為現實,別無他法,只有一句時代如何流變都不會改變的古老箴言。那是我們的前輩對我們說過的, 現在我樂意再說一次:請一定要繼續寫下去。

文|朱宥勳

台灣桃園人,一九八八年生,國立清華大學台灣文學研究所畢業。耕莘青年寫作會成員,曾獲林榮三文學獎、國藝會創作補助、全國學生文學獎與台積電青年文學獎。出版過小說集《誤遞》、《堊觀》;長篇小說《暗影》、《湖上的鴨子都到哪裡去了》;評論散文集《學校不敢教的小說》、《只要出問題,小說都能搞定》;與朱家安合著的《作文超進化》。與黃崇凱共同主編《台灣七年級小說金典》。與愛好文學的朋友創辦電子書評雜誌《祕密讀者》。目前於「深崛萌」擔任高中國文課本執行主編,並於聯合報鳴人堂、蘋果日報等媒體開設專欄。